ダクトレールを設置してみよう 照明を増やす機材 設置の仕方

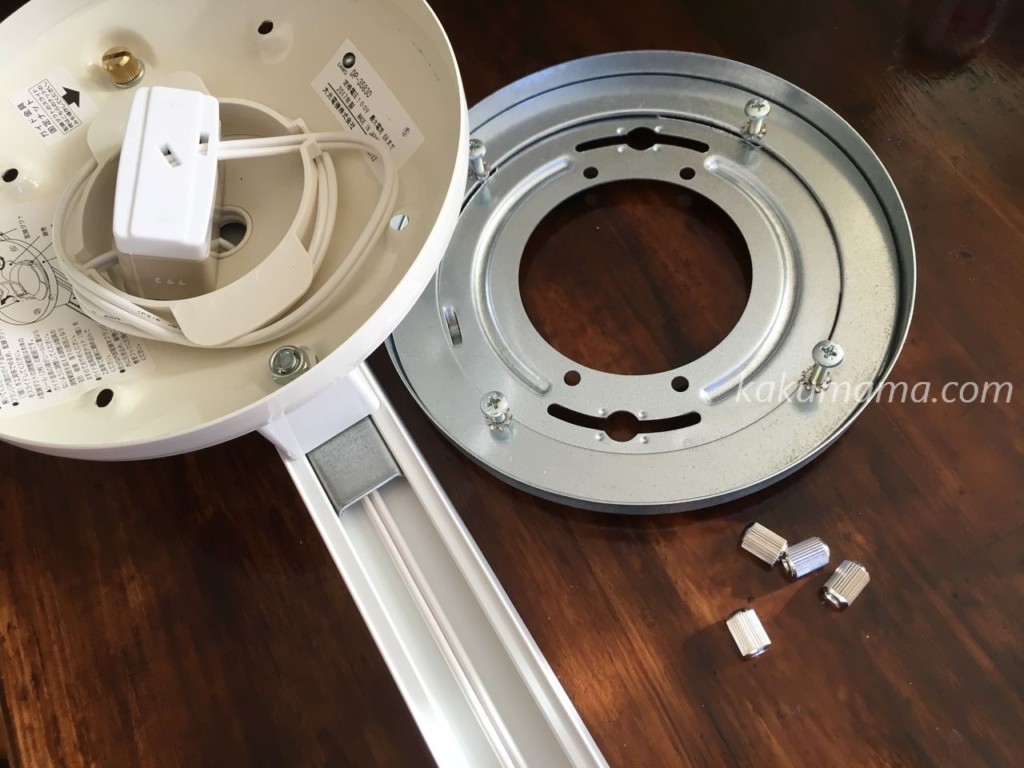

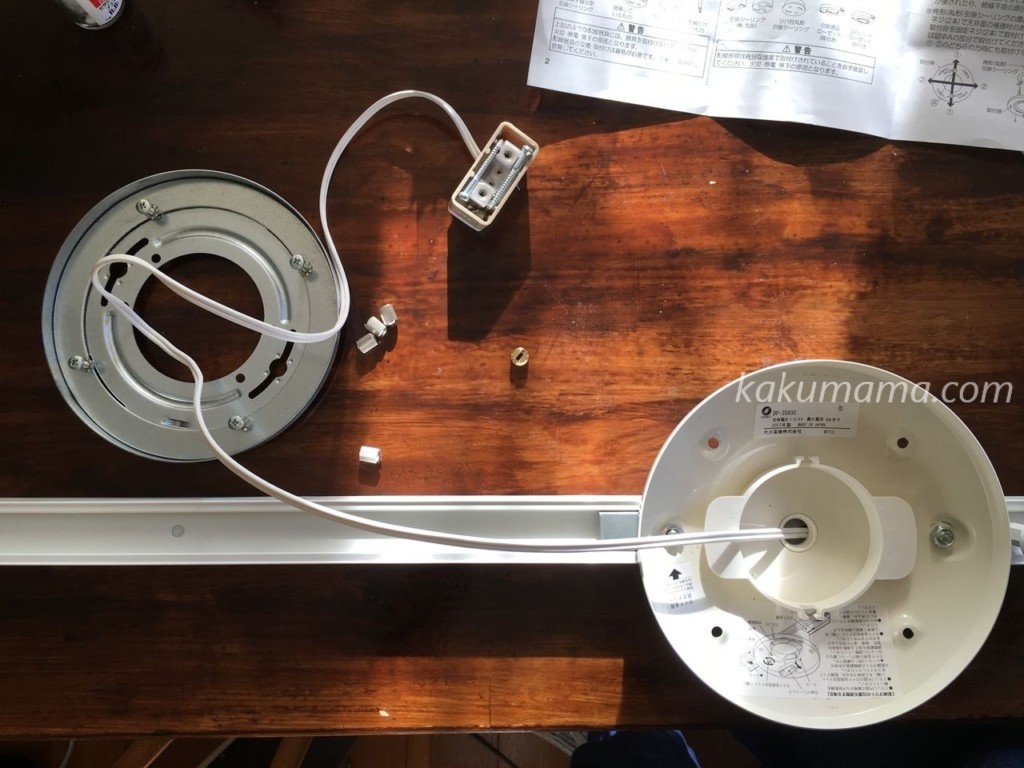

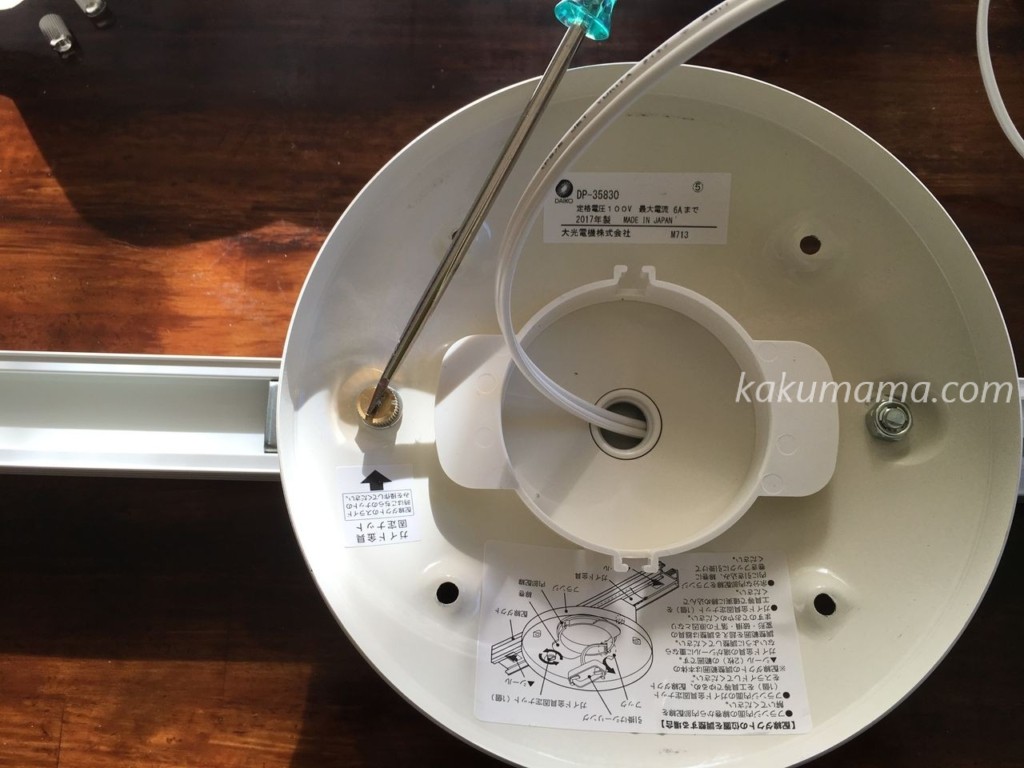

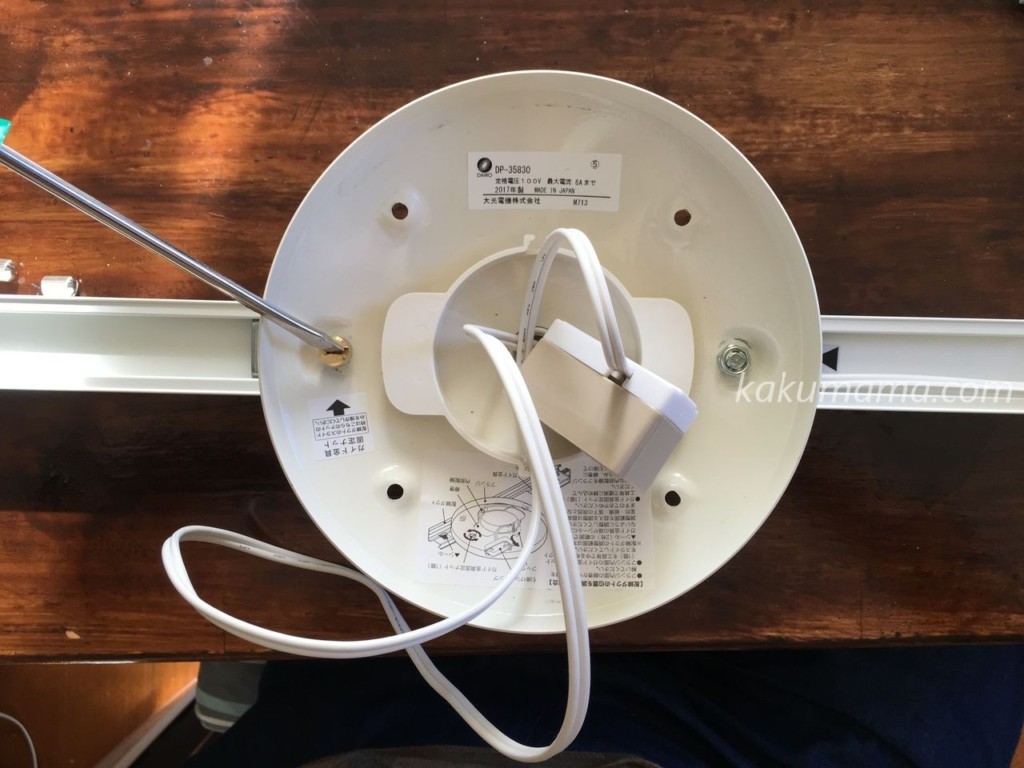

公開日 2019年4月16日 最終更新日 2023年4月24日 私はついこの前まで聞いたことはありましたが、名称は知らずにいました。 せっかくのお気に入りのランプがちょっと苦しそうに引っ張られています。 あと、気を付けるポイントは、片方にぶらさげられる重量です。 ちなみにぶら下げる位置によって重さの制限は変わります。 というもの。 配送された時は長すぎるかと思い不安になりましたが、開けてみたら 梱包されている時は天井取り付け部分がレールの真ん中にあります。 ねじをゆるめ、取付座を外します。 フランジ取付ナットが外れたのでなくさないようにしてください。 スライドが必要な場合はフランジを移動させます。 巻かれている内部配線を解き スライドさせたい場合は金具固定ナットを緩めます。 このタイプにはスライドが可能な範囲がシール▶◀で貼ってあります。 配線コードをまき直し、レールに沿った配線コードを線押さえ(グレー)で固定。 線の固定が完了しました。 我が家の場合は引掛シーリングなので簡易取付器具を木ねじで止めます。 ここで注意点が1つ。 そして最初に外した取付座を固定ねじで止めます。 説明書にもありますが、取付位置と重量の制限が表示されているので参考に。 別売りの引掛けシーリングボディをはめれば、出来上がり! どうにか設置できました。

みなさんは、『ダクトレール』をご存知でしょうか?

多分、私のように何となく存在を知っている方が多いのではないかと思います。

外のカフェなどに行って天井を見ると

目にすることもあるかもしれません。

ダイニングの照明がテーブルとずれている、照明をもっと増やしたい、

と思っている方におすすめしたいのがダクトレールです。

我が家の場合は、使っている照明のコンセント(我が家のタイプは引掛シーリング)から照明までの位置が遠く、こんな感じでした。

また、これ1つだと、やや暗いのが気になる点でした。

そして、なんとかならないものだろうかとまだ具体的な解決策も分らないときに

おそらく解決策はあるというかなりアバウトな考えのもと、

新入りのトルコランプを2つの制作してしまったんです。

こうなるとやらないわけにはいきません。

天井に設置するあれ、あれがあればいいのだけれど、

あれの名称がわからずかなり苦労しました。

そしてダクトレールと分かってからは、どういうタイプのものがあるか

これがまた思っていたよりも奥が深く決定するまでに悩みました。

まず、我が家の場合のコンセントの位置はが部屋の中央にないので

スライドできるタイプのダクトレールじゃないとだめだということがわかりました。

要するにコンセントに差し込んだ接地部分からの左右のレールのバランスが

均等にしかならないものはだめで、

ずれている分片方を長くして使えるタイプである必要があったということです。

また、そのためには、よく目にする100センチタイプでは届かなく、

もっと長いものにしなくてはいけないということがわかったのです。

我が家には3つの照明があるので、片方に1つ、もう片方に2つ

ぶら下げる予定だったので、長い方の端に近いの方にぶら下げる照明の重量を 持った感じの重さで判断しました。

私の選んだものは、

DAIKOの品番DP-35830、1605mmで、スライド式、30度の角度調節可能、

そうでもありませんでした。

早速設置に入ります。

我が家の場合はぎりぎりまで移動させました。

そしてまた金具固定ナットを締めます。

あらかじめガムテープで止めると作業がしやすいです。

この設置の仕方ですが、条件があります。天井面の補強材があるところじゃないと

簡単に抜け落ちます。

この写真では、引掛シーリングの固定ねじに対して直角に止めていますが、

ここに補強材がない場合は、引掛けシーリングの固定ねじの延長線上に止め直してみてください。

このほうが確実です。

結局このあと安定感が悪いので引掛シーリングの固定ねじの延長線上に付け替えました。

補強材がないのではないかと焦りましたが、もともとねじ止めされている方向にはあると信じてやってみました。

簡易取付座の外側の穴に、ビス固定位置30°と書いてあるところから

ねじ止めします。

ここでもう一つ注意点があります。

軽く止めた状態で、取付方向に合わせて角度を調節します。

角度が定まったら固定します。

あとは、フランジをビス止めすれば完了です

途中手こずりましたがどうにかできてホッとしました。

もともとあったランプも位置が低くなりやっと本来の魅力を発揮しています。

照明が変わるだけで想像以上に気分が変わりますよ! みなさんもぜひチャレンジしてみてくださいね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/184806e6.8c2eac86.184806e7.d3555440/?me_id=1297785&item_id=10477173&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fakarinohiroba%2Fcabinet%2Fdaiko2022-2%2Fdp-35830.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません